私人文件夹里至今放着98年以来锵锵三人行的所有节目,这些节目在我人生最困顿的时刻陪伴了我。我想起过去的几年,独自在广州苦熬硕士、博士学位的时候,就是看这些节目撑下来的,看的时候,乐以忘忧,在虚无之中找意义。也曾心想,以后什么时候起,可以像他们一样,在电视机前侃侃而谈,发表自己对于时事、文化的一些看法。算是我现在写时评的一个心理缘起。

好像是16年还是17年,我投稿给一个发表梁文道文章的一个网站,他们发表了两篇我的文章。我自己觉得很振奋。但是文章却被网友们喷的很厉害。我当时心智和受挫能力也严重不足。心惊胆颤地觉得,怎么写时评还这么危险啊。但是没有当年的这些经历,就没有今天的我。

看了窦文涛在武大校庆131周年的演讲,更是深深受到触动。尤其是他讲到在香港的经历,当他看到信件的时候,不敢打开,因为担心这是单位给他的辞退信的那段。

这种随时出局的压力,我现在也在体会着。离开学校以后,事实上我始终在煎熬着一种很强烈的危机感。感到前途未卜,不知道什么时候就没有办法再工作下去了。幸好我还有写作,还可以写。像千千万万的日结工人一样写作。

跟张丰老师交流过这个事情,我当时也说,坚持写作,是为了可以有随时辞职的底气。这话说的还是太壮了些,其实是为了在自己没有办法再工作,担任一颗螺丝钉的时候,还能够养活自己。

窦文涛从广州去香港电视台的时候,签的是两份合同,一个是当上镜的主播,一个是做幕后的写手。这样如果他在镜头上的表现不行,还可以写作,还可以通过码字来养活自己。

这并不是一种文人的情结,而是不得以的选择,因为对于我们这样的人,四体不勤五谷不分的,除了写作,恐怕没有太多的技能能够在世界上立足。

我不知道为什么在这一点上,跟窦文涛有这么强烈的共鸣。可能是因为,我们都是从山河四省出来的。骨子里有一种很深刻的不安全感,有一种朝不保夕的感觉。不知道明天在哪里,不知道还能做些什么。哪怕生活在外人看来已经足够安稳了,但是这种焦虑感还一直笼罩着我。

每次对着一个空白的word文档的时候,我就感觉自己在面对一堵墙。逼迫自己把心中的东西交出来,不断地向内挖掘。有时候我在想,如果往内在挖的越深,似乎更能够与外界产生共鸣。内在与外在,个体与公共性,本质来说可能是一种东西。如果自己都没有办法把自己搞清楚,去谈论别人的问题,去谈论远方的悲喜,总有点站着说话且格格不入的感觉。

在充满程式的时代,选择一条文人式的生活方式其实是无比艰难的。

说人话,说真话,看上去很简单,但是背后其实是需要巨大的煎熬和思考的,也就是痛苦的思考。信口说出来的话没有份量,它需要做功课,做大量的功课。

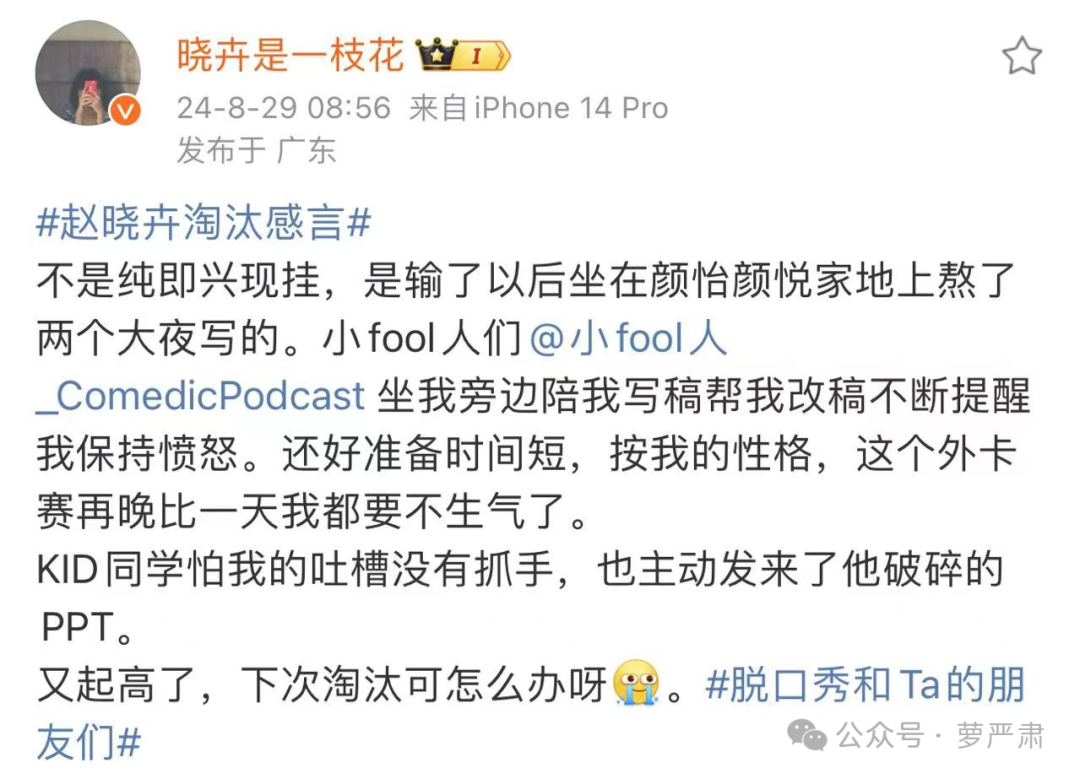

就连窦文涛本人在每一期节目之前,也是要提前准备了很多资料,把很多问题想得很透了,这才有现场即兴的余地。而这一点,窦文涛在武大校友会的分享上没有提及。

像人一样说话,这样灵光一现的瞬间,让窦文涛支撑了6000多集节目。

但是我似乎隐晦得发现,真正能够让他坚持把谈话节目做下来,还做得那么好的,其实是一种焦虑感,是一种根深蒂固的焦虑感,像拧发条的鸟一样,这让他必须前行,无法休息,仿佛一个苦行僧。我也是这样的命运。

声明:个人原创,仅供参考

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫